管理文章新世代如何在科技時代打造有溫度的服務體驗?

次閱讀

在數位時代裡,服務現場的樣貌已悄然轉變。無論是店員、櫃檯接待,甚至門市主管,第一線的服務者多半是來自20至35歲的新世代。他們數位反應快、行動力強,是門店快速運作的重要推手。

新世代如何在科技時代打造有溫度的服務體驗?

在數位時代裡,服務現場的樣貌已悄然轉變。無論是店員、櫃檯接待,甚至門市主管,第一線的服務人員多半是來自20至35歲的新世代。他們數位反應快、行動力強,是門店快速運作的重要推手。

然而,當「效率」遇上「人味」,這群新世代服務者卻經常面臨溝通斷層與顧客連結不足的困境。

當社群語言成為日常,「真誠互動」反而成了挑戰?

Y、Z世代從小浸泡在社群媒體中,擅長圖像與簡訊式溝通,卻相對缺乏面對面互動與同理回應的訓練。服務現場常見幾種現象:

笑容公式化,缺乏真誠交流與溫度感受

容易與顧客起衝突,難以理解「顧客不是在針對你」

機械式詢問與回應,無法依照顧客情境靈活調整

新世代不是不能,而是需要看見服務的價值

新世代的服務落差,並非能力不足,而是「價值感連結尚未建立」。這群年輕人有一個共同特質:不輕易接受傳統價值,但一旦認同,投入度極高。

換句話說,與其一再告訴他們「你應該這樣做」,不如讓他們看到「這樣做會有什麼意義」,進而願意主動去嘗試、去改善。舉例來說:

🔹 與其說「你要笑」,不如說「你的笑容能決定顧客會不會留下來」

🔹 與其說「不要頂嘴」,不如說「你的一句理解,可能讓顧客願意再給品牌一次機會」

新世代重視自我價值,他們希望自己的行動有意義。如果能透過適當的管理方式與溝通語言,讓他們看見服務不是「委屈求全」,而是展現影響力與建立人際溫度的過程,將能大幅提高他們的服務投入度。

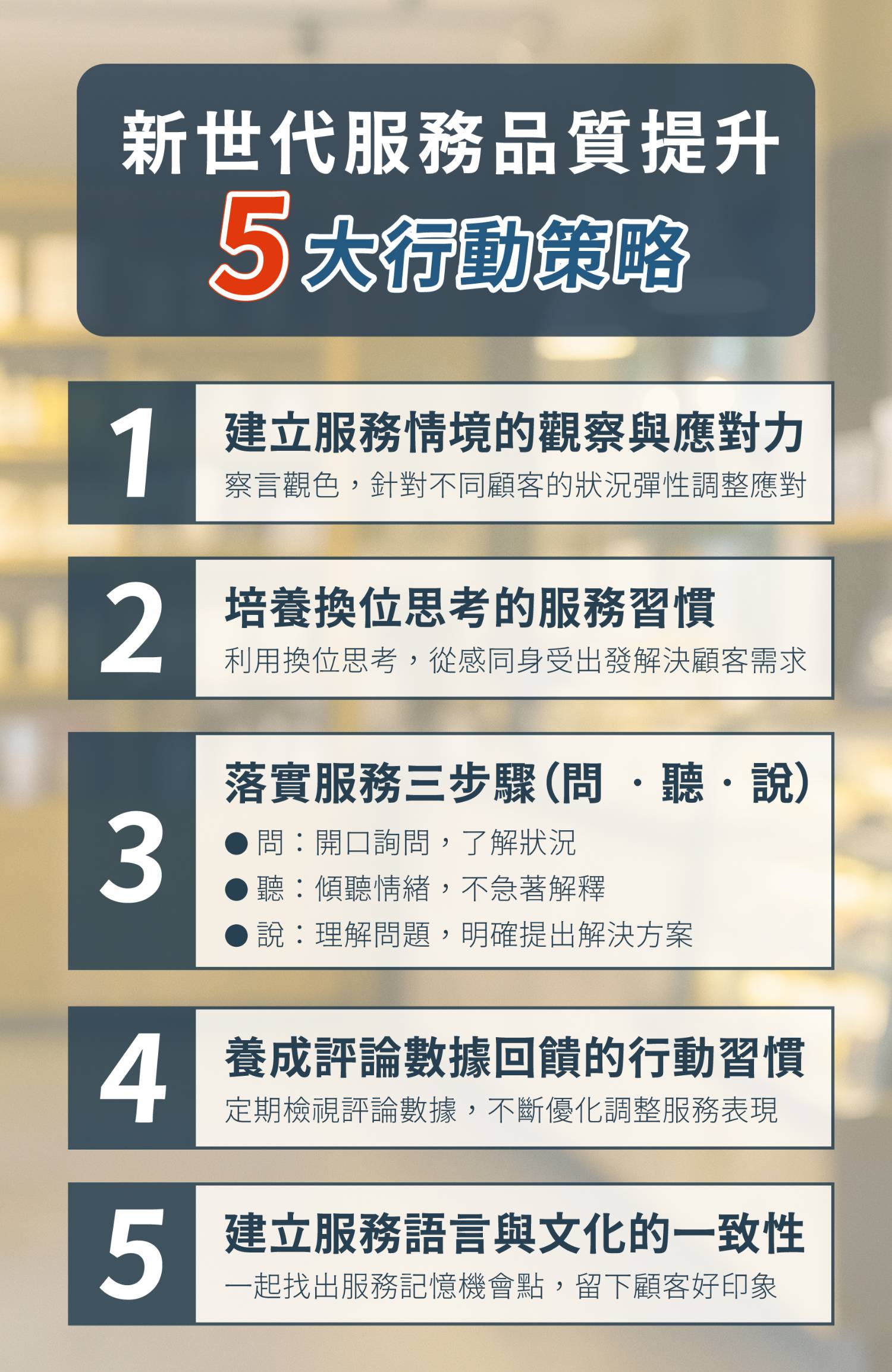

新世代服務品質提升的行動策略

👀 觀察力|💬 同理心|🗣 問聽說|📊 數據回饋|🌟 記憶亮點

建立服務情境的觀察與應對力

每位顧客的需求都不同,標準流程雖然能讓服務品質一致,卻無法涵蓋所有情境。要讓年輕服務者擁有察言觀色的反應力,首先需強化其對服務現場細節的觀察能力。例如「看見顧客皺眉、反覆觀望時,主動上前協助」、「留意顧客等待時的情緒,釐清狀況並適時說明與安撫」 。培養換位思考的服務習慣

換位思考,對Z世代來說並非自然反應,而是需要引導建立的服務態度。要讓服務人員理解:你不是對顧客說話,而是在為顧客解決問題,就必須從「感同身受」的角度重新定義服務。像是「假設自己是第一次來的顧客,是否找得到資訊?」、「試著扮演心情不佳的顧客,哪個環節會加深情緒?」- 落實服務三步驟(問 ‧聽‧說)

許多年輕服務人員一遇到抱怨或客訴便急著解釋,但顧客真正要的,不只是答案,而是過程中的被理解與被尊重。問、聽、說即是一種更有效的服務對話架構:

● 問:開口詢問,了解狀況

● 聽:傾聽情緒,不急著辯解

● 說:提出解決方案,明確交代 養成評論數據回饋的行動習慣

不論是實體或線上,評論早已成為顧客體驗的延伸挑戰,服務不只在現場,更延續在顧客事後的評價與分享。透過「看評論、讀關鍵字、優化調整」的習慣,可幫助團隊提升服務品質:

● 週期性回顧門市評論,歸納正負評重複點

● 鼓勵團隊自行提出改善行動

● 與同仁共同分享從評論中找到的優化亮點建立服務語言與文化的一致性

對新世代服務人員來說,重複性的服務流程容易流於照本宣科,一旦缺乏情境感與參與感,服務行為就只剩下做完而非做到位。但這群年輕人同時也具備另一種潛力—當他們能展現創意、被賦予主導空間,他們反而能創造出令人驚喜的亮點。可以從以下方式開始:

● 與服務人員共同盤點服務流程中的「記憶機會點」,鼓勵他們提出自己的觀察與點子,而非單向指令。例如:「你覺得哪個時刻最容易讓顧客留下好印象?」

● 透過情境式MOT關鍵時刻(Moment Of Truth)模擬與角色互換演練,幫助年輕人理解不同顧客(趕時間的上班族、推車的新手爸媽、帶小孩的家庭客)的潛在需求與情緒狀態。

服務的本質,是找到人與人之間的連結

在動動手指就能下單的年代,實體服務看似變得不那麼必要了。然而再便捷的系統,也無法取代「被理解、被關心」的感覺。

即便網購普及,實體門市仍然吸引著人們願意走進店家看看、聊天、消費,因為那是一種「被人接住」的溫度感,是專屬當下、無法複製的體驗。

服務的本質,不只是把事情做對,而是在人與人的互動中,創造一種情感上的連結。當年輕世代願意真心地與顧客交流,願意多走一步、說一句暖心的話,所產生的影響,遠比任何促銷活動來得深刻。

服務是一種連結人心的方式,也是一種把品牌價值傳出去的力量。當我們讓新世代看見這份價值,他們就會用自己的方式,做出真誠而獨特的好服務。

如果您也正在思考:

✅ 如何讓員工提升服務品質?

✅ 如何讓SOP變得更有溫度?

✅ 如何讓顧客在消費後還想再來?

歡迎與我們聊聊,一起重新打造屬於這個世代的「好服務」

讓服務不只是做到,而是做到讓人記得!

|